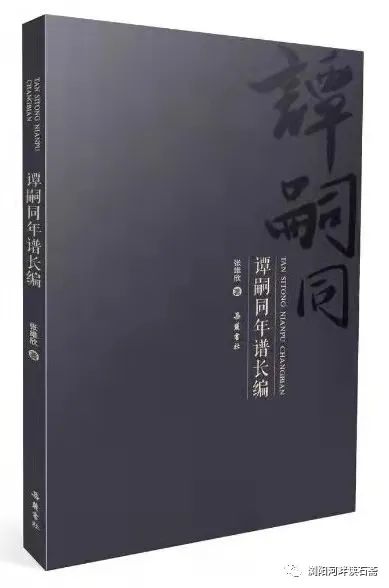

收到维欣签名钤印的《谭嗣同年谱长编》特别开心。记得是2018年底维欣说《年谱长编》还要一个多月才能出来,一出来就寄给我。这一等就是三年多时间。一部严肃的学术著作的出版太不容易了,更何况谭学并非热门显学呢。

我把《谭嗣同年谱长编》粗粗读过一遍之后,便把书的后记发给了几位好友。湖南师院中文系七七级学长胡任之先生读罢维欣的后记立马在网上下单买了一部,收到《年谱长编》后任之仁兄以一首五律纪事,诗的尾联便是:复生谁亶颂,阿堵即温拿。

任之仁兄问得我这个浏阳人心里隐隐作痛:在这个视金钱为一切的当下,谁还会出于真诚去景仰、歌颂那位舍身取义、被誉为“剑胆琴心”的谭嗣同呢?

外地朋友来浏阳,我总要陪他们去看两个地方,谭嗣同故居和胡耀邦故居。“中华亘古两浏阳”,谭、胡在我心目中是典型的浏阳人或者说是浏阳人的典型。

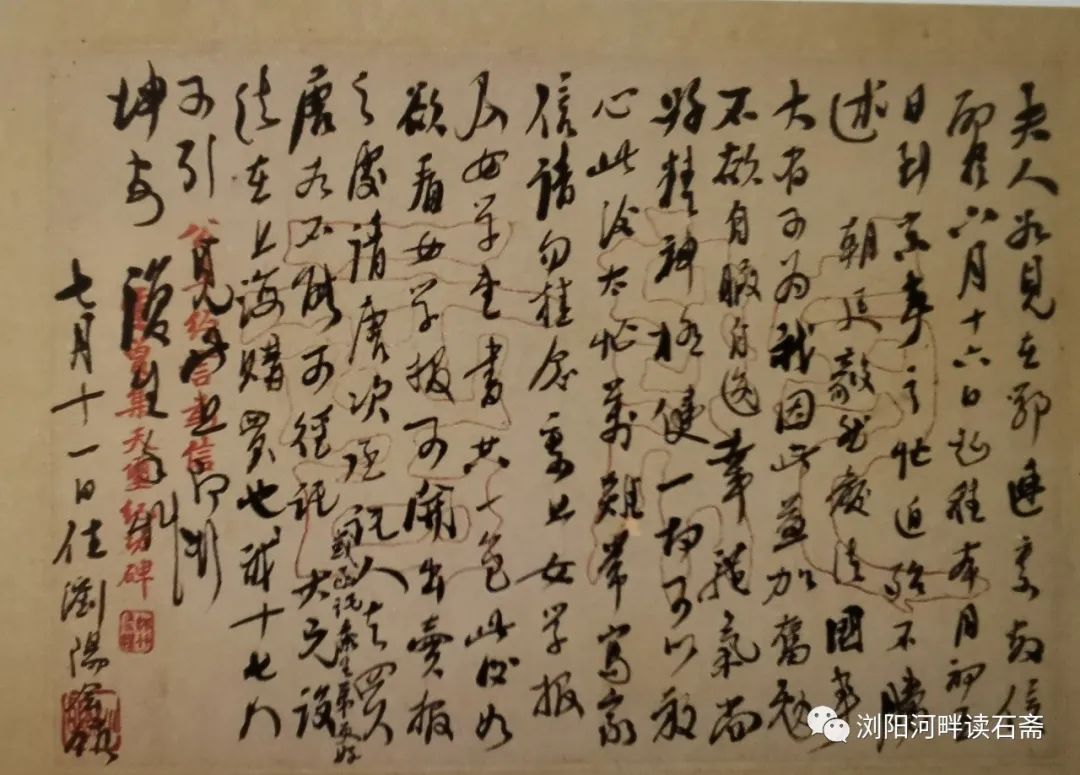

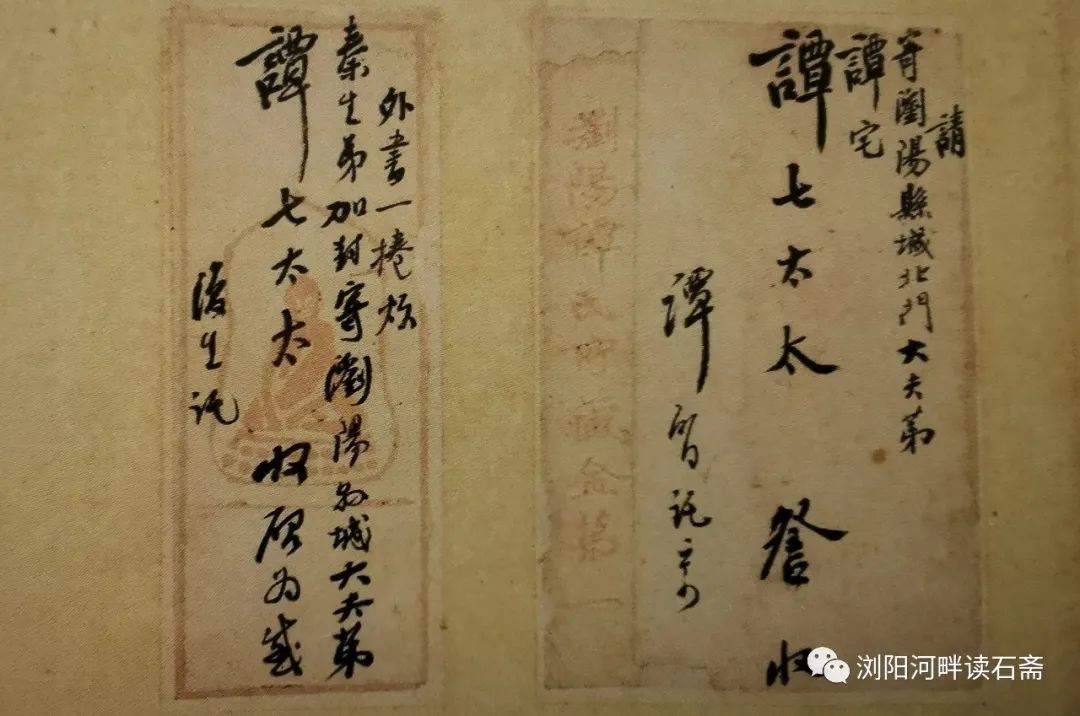

因为在我心目中,谭嗣同跟胡耀邦一样有着无比崇高的地位,因此凡是有关谭嗣同的书我都买都读都藏,从谭嗣同自己的诗词、书信、文集、手稿真迹、书法题签到后人研究谭嗣同的专论专著。二十多年前我还写过一篇短文就叫做《喜欢谭嗣同的理由》,那个“理由”便是读谭嗣同写给自己老师欧阳中鹄一则短笺时心头涌起的一种亲切与好感。

2018年5月间陪珠海来的几位朋友拜谒谭嗣同故居、胡耀邦故居。从中和返回浏阳的路上,作家、诗人耿立先生即有《耀邦故居辞》:

每个时刻

都有清明

每个时刻

都有祭奠

每个雨珠都有泪滴

下雨的时候

在耀邦故居的天井

我看到有道伤疤

从天上划下

我躬身要走了

就像眼泪离开了

眼眶

因为那天在谭嗣同故居时也下着雨,那里的天井也有伤疤,读罢耿立先生的诗,我就想起十几年前写的《喜欢谭嗣同的理由》这篇旧稿,把它翻出来发在了自己的公众号里,也算自己在清明时节献与“亘古两浏阳”的一瓣心香。今天,能为谭嗣同、胡耀邦流泪的人不多了哦。

很快,一位叫“维欣”的读者在我这篇文章后面先后三次留言。我在文章中提到自己对谭嗣同极为讨厌的一个人物(王之春)不甚了解,维欣的一条留言就专门为我解疑释惑,我将这条留言置顶了,我觉得这位读者不简单读书多很专业极有见地。

后来我就知道在我公众号文章后面留言的读者“维欣”就是青年学者张维欣。

其实我更早就知道张维欣与谭嗣同的“故事”。只是我没有能记住她的芳名。

维欣读初中时从历史课本上了解了谭嗣同事迹后心里就住进了剑胆琴心的谭嗣同。十四岁她便从山西太原老家不远千里来到浏阳去为谭嗣同扫墓。高中毕业时学业成绩优异的她把所有高考志愿全部填了长沙几所高校,只为了靠近谭嗣同的家乡。在长沙读书期间一遇假期维欣就来谭嗣同故居当义务讲解员。

这个期间,浏阳的文物管理一直在我的工作范畴里面。文管所的同志多次给我介绍过这位1989年出生的谭嗣同“铁粉”。谭嗣同故居最近一次修缮,包括故居边上建小广场和为谭塑像,名义上也是我负责,我记得我还提出过塑像高矮要与广场“小微”规模相适应的意见,我还出面找跟故居建设有地界纠纷的单位负责人协调让其做出让步以使国宝不至于在我们手里寒碜得过分。当时文广新局的领导就跟我说过这广场和塑像就是那位经常来故居当义工的山西女孩子设计的,其时她在湖南大学念完建筑专业本科后正在读硕士研究生。

我说只要是与谭嗣同有关的书我都喜欢,其实这些年新出的谭学著作并不多。先林仁兄“复生谁亶颂”感叹的正是世道人心。就算人们记得谭嗣同讴歌谭嗣同,那也多半只是因为敬仰“有心杀贼无力回天”毅然决然地为国家变法进步而从容赴死慷慨捐躯的谭烈士。

谭嗣同的一生虽然只是短暂的三十三个春秋,但这一生不只是活得无比清明俊朗,更是活得无比润泽丰厚。我在《喜欢谭嗣同的理由》一文中有这么一段文字:

谭嗣同在我心目中是真英雄。谭嗣同忠孝两全。从容赴死,既为国死亦为君死,这是忠。赴死之前设法让老父免却株连罹祸,这是孝。谭嗣同文武双全。欧阳予倩曾经撰文回忆这位祖父最得意的门生,“他可以说是无书不读。经史辞赋之外,于基督教义、神学、佛学,无不精研,而于政治、哲学,致力尤多。他于文事之余,喜欢技击,会骑马,会舞剑。我曾见他蹲在地上,叫两人紧握他的辫跟,一翻身站起来那两个人都跌了一跤”。谭嗣同知行合一。他知国学,便能去伪存真,向善臻圣,三十三岁难为寿终,却把一辈子活得清明俊朗。他知西学,便回浏阳办格物致知的时务学堂。他知佛学,便能勘破生死两界,“块然躯壳,除利人之外,复何足惜”?他知民主自由,写下被后人誉为中国十九世纪末《人权宣言》的《仁学》,便能为了民族进步国家昌盛“拼命而行之”,果真做到了“不成功则成仁”!

谭嗣同哪里只是一个刚直峻切、勇猛霸蛮的革命家?作为后人我们怎么能把这样一位学贯中西、才情卓绝、成就斐然、知行合一的思想家简单地认知为“谭烈士”呢?也许是“我自横刀向天笑”的无比壮烈遮掩了他本来亲切可爱的人格魅力影响了他光辉思想的广泛传播?

对历史人物有意无意的人为窄化无损历史人物自身的伟大,却是后世的莫大悲哀。我曾对耀邦故居建设过程中不断强化廉政文化元素多次表达过不同意见。我总觉得把胡耀邦这位伟大的思想家、政治家、第一个带头穿西服的共产党领袖、改革开放的先驱又仅仅作为一个廉政典型来研究、宣传、学习,这似乎很有点舍本逐末、买椟还珠的味道。对谭嗣同的理解与认知止于为变法慷慨赴死的层面也便属于这种让人尴尬、让人遗憾的窄化。有道是“古来圣贤皆寂寞”,中华亘古两“浏阳”的身后遭际竟也如此合辙!

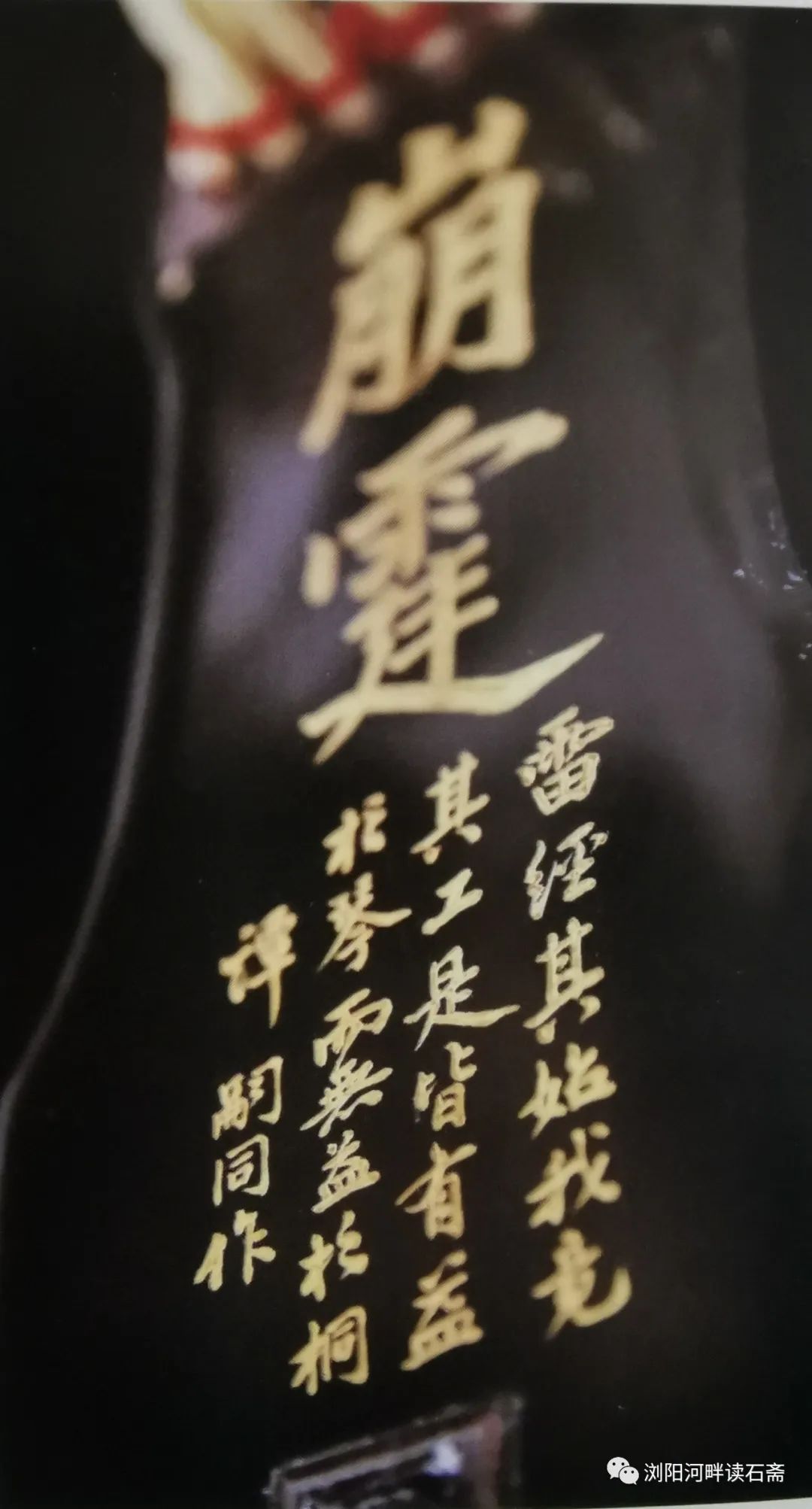

维欣在赠我的《谭嗣同年谱长编》扉页上题了可视为谭嗣同自况的两句诗:禅心剑气相思骨,并作樊南一寸灰。维欣是真懂复生。“剑胆琴心”方是谭嗣同,一体两面哦。我们一般就只识其“剑胆豪气”,忘却了他的“锦绣琴心”。死则死矣,夫复何言,何况烈士殉难已逾两个甲子呢。但谭嗣同三十三年波澜壮阔的人生经历尤其是他生前留下的大量著述实在是一个值得我们无比珍视理应大力“开发利用”的宝藏啊。

让维欣来研究、整理、写作《年谱长篇》,冥冥之中的谭嗣同真的是神其灵矣,得其人也。

前天,我在微信群里跟当年在湖南师院中文系一起念书的老哥们说起维欣写作《谭嗣同年谱长编》事时,竟引起“热议”,大家纷纷为维欣点赞。旧时同窗多半已经退休,有的退休十几年了。各行各业,全国各地。没想到维欣替谭嗣同作年谱唤醒了小老头们的“年轻气盛”。

长沙廖才高先生说:

为维欣这个年轻女士点赞。她之成果,超出了她的年龄,尤其是她所学这个专业之所为!实在了不起!原来我也觉得有点奇怪,谭嗣同敢于以死警世,总应是有思想才激发他义愤填膺,死都不怕。但在原来的历史书上,有关谭嗣同的思想和才学等介绍很少。原来他在我想象中似乎只是个鲁莽的武夫。

深圳卜茂华先生感叹:

维欣真了不起,这位年纪轻轻的女孩子做了件极有意义的大事, 按说,为谭嗣同这等历史上的民族仁人志士立传作谱,应该是国家行为。

广州李浩辉先生对谭嗣同的推崇让我这个地道浏阳人很是自豪:

康南海太迂,梁任公善变,谭复生尚真,从人格魅力和思想亮光(《仁学》是其思想的顶峰)来看,谭公高于康梁。

常德张啸洋先生说:

慷慨就义易,从容赴死难。我觉得谭嗣同的性格(不是思想)有点像切格瓦拉,一个纯粹的理想主义者。而且这类人的个人操守往往特别出色,要知道知行合一,内外合一,乃是古今中外都罕见的纯真品性,这也正是他们的人格魅力所在。自古美人如名将,不许人间见白头。嗣同之美,还在于他牺牲于人生最灿烂的年华,得以存其真,志其纯。如其活到吾等衰朽之年,则有不小概率成为一个老奸巨猾的官僚,那就大煞风景了。

啸洋仁兄还有数言夸奖维欣读来更是有趣得很:

谭复生文武兼资,风流潇洒,义薄云天,慷慨任侠。如能真对其有所接触和了解,这正是读过书的年轻女孩心中最美好的情郎模样。所以维欣一旦相逢,便十年沉迷,一点不奇怪。基于刻骨铭心的“爱慕”以及由此所生发的兴趣爱好做出来学问值得嘉许。

我跟老哥们说了我读《谭嗣同年谱长编》的三个感受。

我说特别喜欢维欣在《谭嗣同年谱长编》后记中的一段文字:

我爱重和敬仰先生,视之为我之师长与引路人,绝非仅仅因为他的就义精神,他的一生也绝非只此一事熠熠生辉。我心底对先生之情谊,并非高山仰止,更多的是亲切与触动。先生是一个被历史尊崇而又忽视的人,人们提起他,首先提及者就是他的就义,其次再提到他的政治主张与哲学思想,却往往失之片面,甚至曲解。至于他剑胆琴心的才情、冰雪情操的品格、率性可爱的个性则鲜有人关心。“质本洁来还洁去”,我希望这个传奇的“翩翩浊世佳公子”,不要仅仅成为一张单薄的烈士脸谱,不要被人记起的只有就义这一件事,因为他是如此磊落无瑕、动人心魄。

抱着这样的情怀呕心沥血写出来的《谭嗣同年谱长编》在我心目中毫无疑义是最能全面“复活”谱主、让被历史严重窄化得走形失真的谱主以前所未有的真面目走进今日读者的心灵世界。年谱类的著作一般都显得冷,冷冰冰的冷,冰冷冰冷的冷,更何况谱主是年代已经久远很多人并不了解的历史人物呢?我估计读者读了上面这段文字立马就能感受到维欣这部《谭嗣同年谱长编》暖心宜人的自带体温。

作为按年月记载人物生平事迹的编年体历史著作,本来年谱较诸年谱长编更正规更严谨更简明扼要。但年谱长编未必可以更随意更放手更芜杂更不讲求“义理、考据、辞章”甚至可以任性地扯草凑篮敷衍成赶时髦追市场的畅销书。须知“长编”的原始意义仅仅是“正编”基础性质的“蓝本”。今人多不理会这个理了。因此这些年学术界年谱并不常见,编著《年谱长编》倒是“蔚然成风”。翻过不少年谱长编,感觉学术含量高的并不多。

这次读维欣写就的新书感觉不同。《谭嗣同年谱长编》是一部严肃的极有见地的学术著作。

情感积淀自不必赘言。没有这种积淀,这个时代任谁要为仅仅存活于书卷里的灵魂耐得住连年枯坐冷板凳的寂寞真的都会很困难很难坚持。我以为用“读万卷书行万里路”来形容维欣为《谭嗣同年谱长编》所做的学术准备当是毫无夸张。为了写好年谱长编维欣曾走南闯北几乎踏遍先生履痕。这种在人物年谱写作中运用田野调查的做法是很需要吃苦耐劳的。她说:

年谱梳理是一个痛并快乐的过程,所要阅读之史料浩如烟海,许多史事扑朔迷离,各方记载又不尽相同,需耐心甄别、辨伪。加之先生不记日记,信札又多不署日期,诗文亦较难系年,只有反复考证,方能使疏误稍减,使内容更为完备……白天上班,,只能依靠所有的晚上虽日日熬夜,年节无休,几乎付出了一个年轻女孩所能付出的一切青春时光,但为先生,我别无怨言,甘之如饴。

从浩如烟海的史料中爬罗剔抉、刮垢磨光、考据推证而后以人物活动的编年为经纬“织丝为网”成就《谭嗣同年谱长编》。个中艰辛曲折唯作者自知,我们再如何“点赞”夸奖终是隔靴搔痒。但读过这部著作后有一点我们是可以想见得到的,那就是成书过程中热情和韧劲固然难得,更为难得当是作者的识见与智慧。

比如:

“七月”(乙未年,1895年)条目下记述了谭嗣同复信贝允昕,且在信中将数年前所作《治言》一并呈贝允昕。此信相当全面地反映了谭嗣同的变法思想。作者从10个方面简明扼要地梳理谭嗣同回信内容后告诉读者:“此信末尾署日期为甲午秋七月实为笔误,应为乙未年七月所作”。作者还引文献述说“约同季,湖北宜都县知县陈长橿对先生变法提议大肆攻击”。

又如:

“三月十五日”(丙申,1896)条目记载后,作者说,“约同日,始与梁启超相识,为吴樵所介绍。梁启超所称与先生相识于乙未年秋当属误记”,“先生与梁启超之交往事,梁所记颇多,虽日期有误,其事仍可作参考”,“先生及夏曾佑对梁启超之影响颇深”。我这里只是摘录观点结论,书中则附录了可靠的文献论据材料。

这样的例子在书中多有所见,在我的阅读感受里甚至已经够得上是《谭嗣同年谱长编》的一个特色了。从自己捕捉的蛛丝马迹中出发以考据甄别为手段钩联各种相关文献得出独到新见,这在《年谱长编》中自然是最吸引读者之处,也是最能体现著作的学术价值所在。《谭嗣同年谱长编》能成为一部严肃的学术著作,我以为这在很大程度上跟维欣读理工出身所养成的崇理性、善分析、重逻辑和她作为一位女性学者的心思细腻缜密有着切实关联。换言之,正是作者的识见与智慧成就了这部年谱长编的不同凡响。

最早以“长编”名书的是宋人李焘的《续资治通鉴长编》。李焘不敢径称自己的著作就是续《资治通鉴》,便以“长编”名之。李焘十分尊崇司马光指导修史的原则“长编宁失于繁,无失于略”,对宋神宗称道的“博而得其要,简而周于事”更是满心向往。《续资治通鉴长编》作为私家著述的规模最宏大的编年断代史能成为经典不是没有道理的。

比起年谱来,年谱长编需要用更丰富翔实的史料,尽可能地展现某个特定历史人物的行止、著述、人际关系和他所处的时代与社会。我以为维欣应该是深得“长编”要义。因为,在我看来《谭嗣同年谱长编》引述资料非常详实但精当得很,毫无累赘之感,真正做到了“博而得其要,简而周于事”。品读这样一部《年谱长编》时感觉眼前不断跳出一幅幅活泼灵动的连轴画卷,极具审美的现场感。

我大学毕业后便在浏阳一中工作了十二年,那段时间就住在校园里。我一直固执地认为浏阳一中的校园真算得上是最美的中学校园。建筑美、自然环境美还不是主要的,我觉得人文历史美才是一中校园美的根本。江南第一文庙浏阳文庙居中,成为学校的心脏与灵魂。一中扩建后规模几乎大了一倍。从交通组织上看,新老校区相连接的地方是文庙后樟树坪的西北角。西北角上有一处很显眼的古建筑,本是文庙附属工程,叫奎文阁,现在辟为浏阳一中的校史馆。当年谭嗣同等人为引进西方自然科学在这里办起了近代史上湖南第一所新式学堂——浏阳算学馆。让曾经的奎文阁后来的算学馆作为如今新老校区的连接纽带成为整个校园的点睛之笔,你说这学校的一脉文风何其了得啊!

(浏阳一中校园内的奎文阁)

有过这样的生活感受和体验,我这次在《谭嗣同年谱长编》中读到有关先贤们创立算学馆的记载时便觉得特别亲切,一幅幅极具历史纵深感的“画面”引人遐思。

乙未年约正月、二月间,谭嗣同与唐才常、刘善涵三人时常聚议,均主张要破除旧习,应自兴算学始。谭唐“恒两人对坐,彻夜不寐,热血盈腔,苦无藉手,泣数行下。不得已欲就一邑,为新中国之萌芽”。四月初九日,唐才常致其弟信中言及开设算学馆之想法,这是谭唐信函中首次言及算学馆开设之想法。同月,唐致信谭嗣棨言及开办算学馆并请其帮忙筹措经费。四月二十三日,刘善涵为推动兴算已由武昌返回浏阳。闰五月初,经历甲午战败后谭嗣同认为烧教堂、打洋人、阻开矿、毁电线之人都是“亡国之士、亡国之人”,且中国目前的人心、风俗、政治、法度,“无一可比数于夷狄”,强调要变法要“开风气,育人才”。谭嗣同认为,改变科举制度是变法之关键,要改变考试内容,注重考试能力,将学校与科举相结合,由学校来培育专门人才;提倡全民读书,则儿童可得母教,少时即可通晓时务物理。由此,谭嗣同提出算学可为一切学科之基础,故而倡办算学格致馆。闰五月初十日,唐才常应谭嗣同建议,上书敦请欧阳中鹄主持创办算学馆之事。闰五月十五日,欧阳中鹄决心“拟将县中书院改习格致诸学,而姑以算学为入手之始”。六月唐才常为推动兴算返回浏阳与刘善涵就算学馆事“归述于县人,皆莫之应”鲜有赞成者。七月欧阳中鹄将谭嗣同《兴算学议》用活字版排印散发。谭嗣同与罗棠为首,唐才常、刘善涵、涂儒翯(涂启先之子)策划,由刘善涵起草,上书湖南学政江标,申请将南台书院永远改为算学馆。浏阳知县借故拖延未予照办。七月初九,涂启先回函欧阳中鹄对创办算学馆表示赞成,但对刊布《兴算学议》表示担忧,恐遭守旧派非议,主张不动声色创办算学格致馆。涂在信中对谭嗣同称赞有加“谭子将将,为一邑开风气,即为天下开风气”。新到任的湖南巡抚陈宝箴见过谭的《兴算学议》后大加赞赏并刻印数千册散布湘省各书院。八月,浏阳遭遇特大旱灾,书院公款被用于赈灾。原拟用于设立算学馆的经费无法落实。谭嗣同与欧阳中鹄、唐才常、涂儒翯等人召集十同志带头捐款集资,设立浏阳算学社,聘新化晏孝儒为师,社址在浏阳文庙奎文阁。这便是算学馆的前身。浏阳算学社是中国近代史上第一个自然科学团体。自此,浏阳“可为天下先”(唐才常语)。

为一邑开风气,即为天下开风气。从年谱长编中回过神来,更为自己的家乡感到无比自豪。文脉如此丰沛古雅,岂止是学校之福,实乃浏阳之幸啊。先贤们为变革风气改革教育培育人才兴办新学真可谓是焦精灼神、倾肝沥胆、劳怨交加、千磨百折方成一事哦。

维欣作《谭嗣同年谱长编》试图向世人传递谭嗣同给她亲切与触动,想要把自己心目中传奇的“翩翩浊世佳公子”“复原”给读者。我觉得写作的成果没有辜负她的苦心孤诣,这部年谱长编的“画面感”很能传递她之所谓“亲切与触动”。我很喜欢谭嗣同的诗词,心下以为谭是晚清成就极高的诗词大家。当读到年谱长编“甲午,1894年二月初九”条目下作者所引谭嗣同给刘善涵信中一段文字后便觉悠然心会:转益多师是吾师,怪不得这位“翩翩浊世佳公子”的诗词是如此惹人喜欢!谭嗣同在那封信中这样记述自己少年学诗的经历:

嗣同于韵语,初亦从长吉、飞卿入手,旋转尔太白,又转而昌黎,又转而六朝。近又欲从事玉溪,特苦不能丰腴。大抵能浮而不能沉,能辟而不能翕。拔起千仞,高唱入云,瑕隙尚不易见。迨至转调旋宫,陡然入破,便绷弦欲绝,吹竹欲裂,卒迫卞隘,不能自举其身,不得已而强之,则血涌筋粗,百脉沸腾,岌乎无以为继。此中得失,惟自己知之最审,道之最切。

一部有温度的年谱长编;严肃的极有见地学术著作;读来颇有审美的现场感。这便是我读《谭嗣同年谱长编》的感受。

复生谁亶颂,阿堵即温拿。亶者,真诚也。“阿堵”可作金钱解,但其本义却是“这个”。“温拿”是英文单词“winner”的音译,意为成功者、优胜者。我问过任之仁兄:诗无达诂,此处“阿堵”可否作“这个”解?任之仁兄大度地说,自然可以,且是妙解。妙解不敢当,强作解人霸蛮解释似乎还是通的。“这个”便是张维欣和她的《谭嗣同年谱长编》。这部年谱长编是一位青年学者对谭嗣同最真诚的致敬,张维欣的研究和创作非常成功,是近年谭学领域的重要成果,值得学界关注和赞许。