何绍基(1799-1873),湖南道州人,字子贞,号东洲,晚号蝯叜,其一生经历了嘉庆、道光、咸丰、同治四朝,无论在晚清学术史上还是诗歌亦或是碑刻学上,均占有一席之位,宦游经历丰富,通过对何绍基任四川学政的研究,对清代四川学政有一初步认识。目前学界对何绍基的研究主要集于诗文、书法等领域的研究,且已取得丰硕的成果,然而对其他方面的研究鲜少,本文以《东洲草堂文钞》为中心,对何绍基任四川学政作一梳理,以期为清代四川学政研究作一抛砖引玉,不足之处,请方家指正。

一、清代四川学政概况

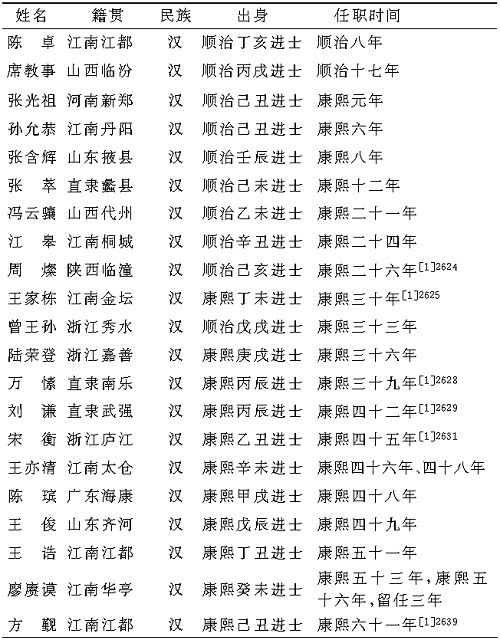

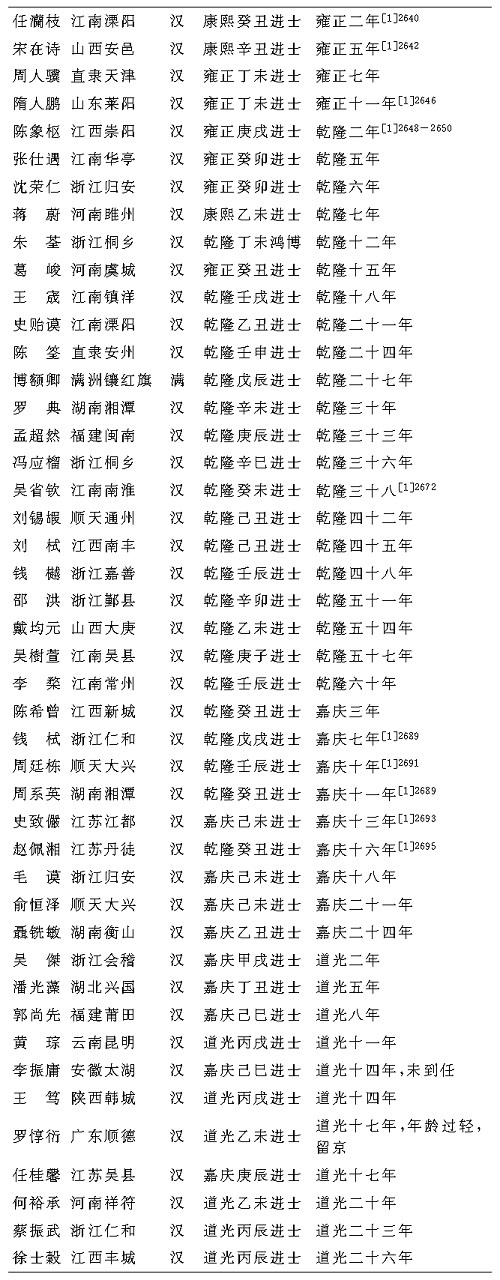

对清代四川历任学政任职情况,学界目前未有专门的梳理,本文对清代历任四川学政群体作了专门的整理,清代历任四川学政达91人之多,他们的籍贯、民族、出身、任职前经历及任职情况皆不尽相同。为明其大貌,兹列表1于下。

表1 清代历任四川学政简表

据黄廷桂《(雍正)四川通志》、法式善等《清秘述闻三种》、钱实甫《清代职官年表》整理。

从上表看,顺治六年至宣统三年,共有91人出任四川学政,其中李振庸、罗惇衍未到任。从时间段来看,顺治朝2人,康熙朝19人,雍正朝4人,乾隆朝21人,嘉庆朝9人,道光朝12人,咸丰朝4人,同治朝5人,光绪朝12人,宣统朝3人;从籍贯来看,以江浙省居多;从出身来看,主要为进士。据统计历任四川学政只有两人是非进士出身,乾隆朝朱荃为鸿博出身,宣统朝方旭为拔贡。从民族来看,主要为汉族,仅有博额卿为满族。以上当为清代历任四川学政的大致情况,对这一群体进行研究,可深入了解清代四川教育文化方面的概况,也有助于推进四川地方文化的研究。

二、四川学政何绍基

何绍基于道光十九年开始其仕宦生涯,其时已四十一岁,古人常说“出名要趁早”,何绍基似乎“大器晚成”,历“充武英殿、国史馆协修、纂修、总纂、国史馆提调,历典福建、贵州、广东乡试,皆得士称盛。”

咸丰二年经侍郎张芾保举,特旨简放四川学政。在出任四川学政之前,咸丰皇帝召对圆明园,询家世外备及学业、时务,晷移六刻始出,这次召对对何绍基出任四川学政影响颇深。何绍基于咸丰二年八月初六日简放四川学政,于十一月二十日抵驰成都。入蜀后,即上《恭报到任日期摺》,在奏折中表示严防弊窦,务拔实才,期仰酬高厚鸿慈于万一,并将所过直隶、山西、陕西地方及四川境内农田、民情附陈,咸丰帝朱批知道了,地方一切情形随时查访具奏。咸丰帝的这一朱批激发了何绍基的积极性,事无巨细都予上奏。

学政“掌学校政令,岁、科两试”,“岁、科二试巡历所属府州,进诸生而论文艺,程品行,升其贤者、能者,斥其不率教者,凡兴革事宜,宜会同督抚以行之,三年而代。”具体说来,学政到任后,按临各府州县,举行岁考、科考,以考试选拔童生进学为生员即秀才,并对各等秀才如廪生、增生、附生进行考试甄别,确定参加乡试者即考试举人者的资格。还对各府州县的学官如教授、学正、教谕、训导进行考察,或举荐,或留任,或致仕、究革。

(一)按试路线

何绍基于咸丰三年先试成都府,正月十六日封门考试,属成都府之资州、绵州、茂州、松藩厅、理番厅岁试及八旗驻防武试,皆在省垣考试。四月底出省按试眉州、嘉定府、叙州府、叙永厅、泸州、重庆府、顺庆府、保宁府、潼川府。各属岁试。酉阳州、忠州、石砫厅、夔州府、绥定府、龙安府。各属岁科并试。咸丰四年五月回成都。七月出省,举行邛州、雅州府、宁远府。岁科并试。九月十九日回省。俟后举行成都府属科试。

何绍基于咸丰三年正月考成都府及资州、绵州、茂州、松藩厅、理番厅岁试及八旗驻防武试。四月底出省,按试眉州、嘉定府、叙州府、叙永厅等地岁试,及酉阳州、忠州、石砫厅等地岁科并试。咸丰四年五月回省。

七月出省,按试邛州、雅州府、宁远府岁科并试。九月十九日回省,举行成都府属科试,共历时一年八个月,按试108个县,11个州,8个厅。按试结果,“文风以眉州、嘉定、重庆、绥定、顺庆、保宁为上。余虽不能一律匀净,然才雋之士无郡无之,即以酉阳、宁远偏僻,亦有才思杰出者。”

(二)整顿考试,力除窦弊

清沿明制,初于各直省设提学道,各省为一人,康熙四十五年,改为提督学院。光绪三十二年,罢科举,兴学校,改学政为提学使。学政督学校,董教事,其主要工作为考敷教职和考试生童。学政一官,所以化导士习、养育人才,职任关系甚重。清代统治者视科举考试为抡才大典,因此屡言“慎简学政”。

何绍基于咸丰二年出任四川学政,担负着为朝廷选拔人才的重担,此前又得到到咸丰帝的亲自召对,难掩内心激动,在赴四川任途中,就迫不及待的上奏“拟请铸用大钱折”,抵达成都后上“恭报到任日期折”,“请旨交议整顿考试力除弊窦折”等。何绍基在四川学政任上,针对积习相沿、弊窦百端的现实,请旨交议整顿考试力除弊窦折,力主整顿改革,严肃考试。

1、整顿提调官

学政的主要职责是主持一方的教育考试,督查教官。提调与学政,相为表里。“定例学政考试皆以知府及直隶州知州充当提调官,违者议处,乃臣考过各属惟潼川府阮祜署酉阳州伍云锦亲当提调,其它皆派首县或外县或候补县代办,该府州不过养尊处优,惮于起早,而县令事权既轻,又隔县之生童书差多不服管束,以致文场枪冒、武场滋闹之案层见出。”何绍基认为科场案层出不穷的一部分原因在于官员养尊处优,而将提调之事委于其他官员,致使出现文场枪冒、武场滋闹之案,“请旨饬令各府州恪遵功令亲当提调,有委员代办者明定处分”。

2、整顿科场

清代学政在考试生童之前,必有观风之试,以观风俗之得失,查政刑之苛滥。何绍基于成都岁试之前,发题观风,据各学将观风卷先后解到,随时批阅。于咸丰三年正月十六日,封门考试,成都府属文武生童及八旗驻防之武生童,其资州、绵州、松藩厅、理番厅、茂州各属皆在省垣附考、试竣。查成都府及资绵二州文风较好,松藩、理番、茂州次之。然时文诗赋亦皆略有可观,至稽经、攷史、性理、经济,讲求有体有用之学者甚属寥寥。择其用功有门径者优加奖励,空疏浮潜者曲为训迪。

考试文童以枪冒之弊颇多。童试大弊稽查之尤难者,则为枪手代倩之风。枪冒,又称枪替或倩代,即在考试时请人代考,这一作弊方式与科举相伴而生,司空见惯,至清更为激烈。冒考和枪替,以见于童试、生员岁、科两试者为最多。清科场,为防士子作弊采取的措施十分严苛。学政按临考试先试诗古后试正场,考试生童须填写年貌、籍贯三代业师、里邻,文武童务于前三日齐集郡城听候分棚。生童入场由学政亲自点名,诸生应试届期齐集考棚头门,听候点名,务须按照廪保先后随同牌灯,挨次鱼贯而入,不得拥挤喧哗;诸童入场止许携带笔砚卷袋及充饥食物,毋得挟带书文,违者不准进场。为防止挟带要进行严格的搜检,甚至要解发、袒衣,鞋袜、文具也需检查。点名入场之后,考场封门,严禁出入。一经点名入场,诸童等务须各归本号,不许混乱行走。一诸童入场务须循规蹈矩,各尽一日之长,用心作文,如有场内雇倩代作或场外沟通于水洞、墙头各处传递者,一经查□,定行照例究办,其抄写旧文并雷同荒谬以□违式者该不录送。四川科枪冒之弊积习日久,难以骤然断绝。乾隆二十四年出任四川学政的陈筌在其奏折中提到:川省幅员辽阔,五方杂处,别省流寓者十居八九,冒籍岐考之弊最易潜滋。

四川学政孟超然于乾隆三十六年十月二十七日,在其上奏的奏折中提到:乾隆三十五年十一月,在乐山县与素识之武生邓璲道及贫难,起意包揽,得利均分。邓璲往揽童生曾添寿、张著文二名,每名议出银五十两,以马大丰店后紧靠考棚西墙,欲在墙下挖眼传递,因医生张灿然与马大丰佣工尚君佐熟识,遂托张灿然往告尚君佐,许与钱文。田立本等前往店后,用刀挖通一眼,以便临期穿绳,当时即被查拿。查田立虽甫经包揽即被拿获,但前已犯案,不知悛改。枷号三个月,发烟瘴地面充军。又如道光元年顺天学政吴其彦,查出大兴县生员邵潼,为蒙古文童柏龄冒考取进入学,邵潼、柏龄交刑部审明安律治罪,派出之认识送考各员,未能察觉,照例参处。乾隆五十一年三月初八日四川学政钱樾为报松藩等地生童科试情形事奏折:现科试一周,咸称肃清,惟于松藩厅取进童生内查出崔六一名,系渠县生员枪替,该训导姜时珍有心混乱,已分别题参咨办在案。乾隆五十五年五月初六日四川学政戴均元为报成都等地生童岁试情形事奏折:查成都为省会之区,人文较胜,而顶冒、传递亦最易滋弊。旋于开考之前,查获崇庆民人高文焕沟通臣衙门差役张正朝、陈茂林,希图传递,虽事尚未成,而商同舞弊情节已审认确凿。又于点名时,臣一核对年貌,查出冒顶空名之童生俞文魁、张凌云,捏名岐考之童生黄步云、沈凤翔;场内挨号清查,有竹五号童生何国泰与同号黄遇章代作文字。

清代对枪冒作弊处罚极为严厉。场规定法,凡代笔枪手及雇倩代笔之人,发烟瘴地方充军,枪手并枷号三月,知情之廪保杖一百,随棚包揽之徒与枪手同罪,窝藏之家知情已入贜银者从重处断。又诡捏数名连棚应试及冒名顶籍入场者杖八十,知情廪生同罪。立法之严,而犯者仍不能免。何绍基在咸丰三年四月十八日上奏咸丰帝的奏折说到:考试武童时或一童考数名,或两人替一人,尚不难设法稽查辨认。惟考试之日廪保及武童甫出辕门辄被痞匪多人指称岐考冒籍等弊,凭空拉去勒索银钱。侮辱教官健讼滋事者層见累出。何绍基认为,四川一省武风素盛,地方官多尚慈柔,以致此种风气,积弊甚重,不能骤然断绝。可筹办团练以防土匪,使得民情安谧。

何绍基于咸丰四年五月二十日“请旨交议整顿考试力除弊窦折”,奏折中说:川省考试文场枪冒之案过多,每府或至七八起,与他省情形迴殊,断不能照律概予军流,故一交提调,辄为设法消弭。可用重杖严枷随棚示众,似宽实猛,尽足蔽辜至廪生保枪知情者斥革,不知情者酌量降附,似不得轻予开复,请由刑部斟酌地方情形变通议覆办理。后何绍基按试各地岁科考试,对“文童枪冒之案,严行查办,渐就肃清”。

清代实行文、武分科取士。武科考试始于顺治二年(公元1645),终于光绪二十七年(公元1901),前后达250多年之久。学政于到任第一年举行武童试。雍正十二年议准:定例,学臣考试,先生员,次文童,次武童。何绍基于咸丰四年五月二十日上奏的奏折中说到:川省武童愈考愈多,重名顶冒之弊日甚一日,学政按名校阅不暇。该童等恃众闹事,往往闹至大堂,不服弹压。清代类似的童生闹场之案例亦多见。如光绪十三年五月间湖南沅州府芷江县童生聚众闹考,竟有殴伤知府,卞寳第将首从各犯分别正法惩办。清代对生童闹场处罚也是相当严苛。雍正十二年上谕,各省生童有因与地方官争兢齟齬,而相率罢考者,即将罢考之人停其考试,若合学罢考者,亦即全停考试。各直省督抚学政恭录通行晓谕,务使士子咸知儆懼安分守法,毋得逞□滋事致干重辟,嗣后如再有藉端闹考等事,惟有执法严惩,绝不宽贷。何绍基认为武童愈考愈多、滋闹考场的缘由是“川省武风素盛,名将累生,故弓马技勇佳者颇多,录取武童往往因额满见遗,至武童愈考愈多。”

(三)查核书院主讲

书院是中国封建社会后期出现的新型教育组织。最早见于唐代,盛于宋代,延续于元明清。书院师长由官府聘请。清代的统治者多次在“上谕”中强调各省督抚学臣对书院有直接管理权,尤其是对书院山长教师的聘请权。《清会典事例》卷三九五中说:“该部即行文各省督抚学政,凡书院之长,必选经明行修足为多士模范者,以礼聘请。”并规定:学臣三年任满,如果教术可观,人才兴起,务加奖励。六年以后,卓有成效者,奏请酌量议叙。又说:“嗣后书院讲席,令督抚学臣悉心采访,不拘本省邻省,亦不论已仕未仕,但择品行方正,学问博通,素为士林所推重者,以礼相延,厚给廪饩,俾得安心训导。”学政“慎选师儒以董其事,遴选英俊使之造就成材,以广学校之不及”,对书院有直接管理权,书院主讲由学政延聘并进行考敷奖励,督课务择学行兼优之士,不得徒为无学游人栖息之地,亦不得藉称难得其人,久虚讲席。何绍基“于所过地方随时查访,或久不到馆或空领束脩,即有到馆者人品学问多属不堪为士论所服者十不一二”,“然而各府县书院主讲止为应酬上司人情,学政不能过问”。书院作为中国封建社会时期一种新型的教育组织,其主要目的是为朝廷培养人才,而随着清代统治者对书院的控制加大,书院逐步发展成为“广学校之不足”的官学附庸,书院主持者和主讲多不再讲学修德,有甚者不久到馆,即使到馆者人品学问多属不堪,只是为了应酬上司,应付科举考试。何绍基对此情况上奏咸丰帝“应请各府县书院主讲由学政查核,不到馆止领乾脩者一并裁革。”

(四)饬裁陋规

古代官吏往往不满足于自己所得到俸禄,而所得的俸禄也时常难以满足一些日常开支,因此常常通过一些不合法的手段,通过在每一个可以想象的到场合收费,如州县官必须在上司到任时、寿庆时、过年时及别的节日致送例费和礼物。而川省陋规已成固习,剔除这一陋规是相当艰难。何绍基于咸丰四年五月二十六日上奏,请旨裁饬陋规“以恤吏困,而肃官方事”。何绍基在按试各地之时,每接见各牧令询问地方情形,无不以上司到任及节寿陋规为苦者,缘各州县每年致送总督藩臬及本管道府三节两生日并到任规礼,缺分□优者约一万数千两,中下者以次递减,□贫者十余缺止送本管道府。何绍基这一奏折,咸丰帝未作朱批,显然触犯了皇帝的忌讳。虽然这种惯例是“不正常的”“贱鄙的”,正如“陋规”一词本身所标示的;但它仍然被确立和承认,并成为广泛接受的事实。因此,它也在法律的默许之内。陋规这一惯例在中国普遍存在,它的存在在一定程度上填补了官员各种行政经费需要,也弥补了官员的私人费用。何绍基参奏四川大吏收受陋规,触犯了一些官员的利益,许多官员认为,“陋规”不能革除,因为它是满足各种行政费用的唯一用途。据王先谦《东华续录》载:四川学政何绍基参奏总督裕瑞收受陋规,并于郑怀江等谋逆一案办理错误。经后查明该督平日有收受属员陋规确据,尤属孤恩溺职,撤任四川总督裕瑞,著即行革职。这可能也是何绍基在咸丰五年突遭免职的缘故之一,其子何庆涵《眠琴阁遗文》中《先府君墓表》:“到任后,整顿试事,外极严而内处以宽,士皆畏悦”,“不避权贵,据实直陈。忌之者遂构蜚语相排挤,卒以条陈时事镌秩。”何绍基在四川学政任上不敢有丝毫的懈怠,“直陈地方情形,终以条陈时务降归”。也许是何绍基不谙官场之道,不忌地方官,不断参奏,缺乏官场应酬的技巧的缘故,最终遭人弹劾,丢官归野。

三、结语

清代四川学政是清代学政的一个缩影,以四川学政何绍基为例作一梳理,使我们更为清晰地了解四川学政这一群体。何绍基在其任上主要做了以下几件事,一,于咸丰三年正月至四年九月主持各府州县的科岁考试;二,针对发现的问题上奏朝廷,力除弊窦;三,按试各府州县时发现陋规严重,请旨裁饬陋规;四,南江县郑怀江等冤狱、河东土司安安氏、安康平母子争袭各案,皆据所闻入告钦使至均如所议平反。一些建议虽未被采纳,但可见其投身教育整顿考试,力主改革的决心。

通过分析学政的文集、日记、游记这些资料,可清晰地了解学政按临各地考试的情形,从而对当地情况有更为深入的认识。四川学政作为清代学政的代表,又折射出了清代学政的一般概况,为我们还原清代地方教育文化的景象提供了实证。