道光时期,随着碑学理论的逐步完善和影响的进一步扩大,碑派书法创作也进入了一个崭新的发展阶段。取法碑版的观念在碑派书法家的影响之下逐渐深入人心,何绍基碑派书法在这样的环境中发展起来。

何绍基(1799—1873),字子贞,号东洲、蝯叟,道州人。何绍基的书法风格的形成是承家学,以颜体为基础,复入北碑。他学北碑主张以篆、隶意趣入楷书。何绍基在北碑与隶书方面的实践更具深度与系统性。他继续发扬邓石如、伊秉绶取法秦汉六朝碑版的传统,并结合阮元、包世臣的碑派书法理论,他取法北碑又变革行草书笔法,使得碑派书法的审美原则在各种书体领域全面落实。可以说何绍基书风影响了晚清书风,是开创一个书法流派的宗主。

一、何绍基书法的传入闽地

何绍基的书法传入闽地的具体时间很难确定。根据《何绍基年谱简编》记载,何绍基在道光十九年(1839年)任福建乡试副主考。他在这一年抵达福州。如果把何绍基入闽当做何绍基书法传入的开始的话,那么何绍基的书法就是因为他做了福建的主考才流行起来的。

何绍基有着深厚的碑学功底。首先是他的隶书,他在隶书上的风格追求遒劲敦厚,古朴雄强的书风。他在道光二年(1822年)就开始搜集金石碑刻拓片。在道光十二年(1832年)随父亲按试宁波,登天一阁,获观各种碑帖拓片。道光十五年(1835年)拜谒湖南巡抚吴荣光,吴出示金石书画,瞩为题跋。

何绍基书法的主要成就,还是在碑派行草书上。他的书法影响后人的主要是融合了隶书韵味的北碑,他认为楷法是从隶法中得来的。他有一首诗写道:“肄书搜尽北朝碑,楷书原从隶法遗。棐几名香供黑女,一生微尚几人知?”

何绍基二十岁开始读《说文》,写篆字,厌饫北碑,穷日夜之力,悬臂临摹,书中有古劲横逸之意。

何绍基的书法传入闽地,对闽地书法的影响有以下几个方面:

首先是在隶书的学习方面取法厚重、朴拙一路的碑刻如《张迁碑》、《衡方碑》。道光间的隶书受吕世宜影响较大,趋向瘦硬一路。道光后期的隶书取法也开始出现了像何绍基一样的敦朴厚实一类的风格。如郑鸿猷的书法就有些受到何氏的影响,他的运笔虽然也像吕世宜一样露出尖尖的雁尾,但是已经是有所不同了。

其次就是取隶入楷。曾农髯云:“蝯叟从三代、两汉包举无遗。取其精意入楷,其腕之空取黑女(《张黑女碑》),力之厚取平原,锋之险取兰台,故能独有千古。”可以看出何绍基学习上的博学约取,——以隶书入楷的方法体现了何绍基学习隶书时的思考,也为何绍基碑体行草书的出现奠定了基础。

再次,何绍基在晚年的时候才把篆书、隶书笔意融入行楷。形成碑体行草书。《霎雨楼笔谈》里写道:“(何绍基)中年极意北碑,尤得力于黑女志,遂臻沉着之境。晚喜分篆,周金汉石,无不临摹融入行楷。乃自成家。”何绍基为了能够达到“由北朝求篆,分入真楷之绪”的目的,采用了一种奇特的执笔方法“回腕法”。

何绍基诸体中以行草书成就最高。他的行书以颜真卿《争座位帖》为基础,反复练习,在四十岁以前已经获得神似的境界。他后来把北碑的运笔技法引入行书,笔下开始具有遒厚坚实之气,浓墨涩行的运笔,结字正欹开合,体态疏放有度,自然雍容。

何绍基书法传入闽地,并能够很快被接受的原因,出了科举考试需要的原因之外,还有就是闽地书家在这一时期普遍都学习唐楷,尤其是颜真卿书法,这就为何绍基书法的传入与流行打下了基础。郭尚先、杨廷理、叶化成、黄博扶、姚莹、吴鲁、武隆阿等一大批书家都擅长于颜真卿书体的书写。因为何绍基的书法也是属于颜真卿书法范畴的,所以书写颜体的闽地书家就很容易接受何绍基书风,这就为何绍基书法出入台湾做好了铺垫。

二、何绍基书法传入台湾的途径

何绍基的书法以其崭新的碑派面貌吸引了大量的书家关注,何绍基书法开始在闽地蔓延开来。在咸丰同治时期,何绍基书法受到了碑派书法家的喜爱。行书书写颜真卿的书家,在创新时可以看到借鉴何绍基书法的痕迹。何绍基书法传入台湾有两条途径:一是通过大陆书家(主要是闽地书家)到台湾宦游或者流寓,将何绍基书风带至台湾;一是通过台湾来大陆做官或者流寓的台湾人把何绍基书法带至台湾。

闽、粤、浙地来台的书家中学习何绍基书法的人不在少数,他们把何绍基书法传入台湾的同时,也逐渐地把北碑书法推向了台湾书坛,使得台湾书法发生了一次从崇尚隶书到青睐北碑的转变。因此何绍基书风的传入,直接影响了台湾书法的发展,左右了台湾书坛的方向。

如果说台湾书法从道光年间的吕世宜开始出现碑派隶书书法的话,那么沈葆桢的出现,加快了何绍基书法在台湾的传播,开拓了台湾碑派书法的审美阈域。碑体行草书随着何绍基的书法在闽地的传播逐渐影响到了台湾——台湾本土书家开始直接或间接接触到何绍基书法作品,何派书风在台湾影响日益扩大。

沈葆桢(1820—1879)原名振宗,字瀚宇,福建侯官人。清道光二十七年进士,咸丰十一年(1861年)调福建船政大臣,同治十三年(1874年)为钦差大臣,住台湾府治。葆桢工书善画,以分隶入行,楷书中略似郑燮何绍基,书风清新活泼,复以取浓墨宰相刘墉,章法疏朗线条粗细相间,笔意苍劲,法度严谨,在台湾遗留墨迹较多。(连横《台湾通史》卷33列传5众文图书公司908—912页)

沈葆桢作为钦差大臣,书写何绍基书法,也推动了台湾地域书风的发展。台湾庙宇许多存有何绍基书风的:台南兴济宫有两件他在光绪年间书写的匾额,一是“天高地厚”,一是“保赤长生”。这两块匾额是沈葆桢最早加入何绍基书法意味的庙宇书法。沈葆桢学习何绍基书法,并不像何绍基一样圆笔裹锋,他藏露分明,疏处平处用按,密处险处用提,按取肥,提取瘦,字字如散珠落盘,极为可爱。沈葆桢学习何绍基书法,并没有真正领悟何氏书法的碑派精髓。所以从线条质感上审视沈葆桢书法,给人感觉最多的还是唐楷如颜真卿书法的影响居多;可是从造型体势上看,沈葆桢书法又具有何绍基的神韵。所以客观上讲,沈葆桢是学习何绍基书法的。尽管他写何绍基书法的成就不高,但是他的意义就在于把何绍基书法在台湾传播开来,使得碑派行草书的书写在台湾书坛滥觞。台湾书家中李逸樵、其子李维桢,以及林俊都是书写何体的书家,他们也都从沈葆桢入门,然后才学习何绍基碑派书法的。

晋江人吴鲁(1845—1912)、吴仲善(1859—1935)父子是以学习颜体为主。但是吴鲁是光绪年间闽南唯一的状元,他的书法颇受士林重视,更为台人青睐。吴鲁曾经三度游台,或馆于砖桥吴氏,或馆于板桥林氏,其子吴钟善曾任林本源西席多年。尽管吴鲁、吴钟善父子的书风比较保守,囿于颜真卿的书法范围之内,但是他们对于台湾书坛的贡献在于为何绍基书风的蔓延打下坚实的基础。他们二人也都受到何绍基碑派书法的影响,只不过表现得不太明显罢了。

我觉得陈祚年是清末——日据时期碑派书法的佼佼者。陈祚年书法汲取何绍基碑派书法的精髓,超越了何氏字体外形的束缚又能出新意,实在是很不容易的。

陈祚年(1864—1928)名宗赋,号篇竹,叔垚、福建同安人,幼随父入台。乙未间回福州设帐教学。晚年指教福州东瀛学校。曹容老师。书风学颜真卿麻姑仙坛记,又参以隶笔,与何绍基书法是一脉相传。他的隶书、篆书汉学功底深厚,1932年,林锡庆在《东宁墨迹》中誉为“北淡开碑版之先。”此书中关于书风的论述,指出由“颜真卿《麻姑仙坛记》入钟繇隶楷。”

陈祚年的创作方法,也是以颜体融合隶书入行、草的何绍基碑派书法的模式。

因为陈氏篆隶碑学功力深厚,所以他能够在创作上远接何绍基书法,又能超越何绍基的字形,把碑派书法写得出神入化。我不敢说陈祚年的书法在清末——日据时期的台湾有多么突出的地位,就其把碑派的线条运用到碑派创作中的熟练程度来看,陈氏已经超越了何绍基碑派创作的模式自成一家,形成了自己独特的创作风格。

若果说陈祚年的书法是熟练驾驭碑派的线条,运用自如出入晋唐书法的话,那么江国栋、章炳麟、林纾、龚植、苏镜潭则在陈祚年的碑派书法创作基础上更进了一步,碑派书法在他们手中得到了更为广阔的发展空间,何绍基的碑派书法理论在实践中得到了发展。

江国栋(?—1941)原名江蕴琛,字韵川,号园叟,广西融县人。光绪二十一年(1895年)进士,清亡后,他多次到台湾,著有《东宁酬唱集》。他的书法是学习何绍基的,只不过他在何绍基的基础上加入了北碑的方折与线条的苍劲,自成一家。江氏的大字完全是隶书的运笔为主,掺杂着行书运笔,古朴凝重中流露出流畅与灵动;江氏小行书居于颜真卿与苏东坡之间,与何绍基相比略显灵动不足,尤其是在章法上就更加无法与何绍基相比了。

章炳麟(1867—1936)初名学乘,字枚叔,又字太炎。浙江余杭人。工书,行书似受何氏影响。章炳麟作为著名的朴学大师,其书法以篆籀楷行见长。他二十九岁提倡变法,四十岁专心治学,书法风格也相对稳定下来。同何绍基一样,章炳麟的书法线条来源于篆隶书的深厚功底,线条遒劲朴茂,绵里藏铁。

林纾(1852—1924)字琴南,福建闽侯县人。他的书法师法颜柳,谨严端庄,苍老遒劲。晚年更得何绍基书法的启发,线条屈曲如铁丝,厚重朴实的挥写又好像来自篆隶书。林纾的书法也是在线条上继承了何绍基的篆隶书传统,章法上却未能弘扬何氏,因此未免遗憾。

苏镜潭与前几位书家相比,在学习何绍基书法方面,似乎只是流于表面,对于线条本身的理解不够,所以在书写时苏镜潭运笔过于浮滑草率,苏镜潭在颜真卿书法的吸收方面主要停留在形似的层面上。

龚植,福建晋江人。清光绪初年来台,居台南,后迁台北。喜丹青,善金石,花鸟草虫。龚氏的书法独具一格。如果说江国栋、章炳麟、林纾等书家是吸取了篆隶书的线条,还在颜真卿、何绍基的形状上打转转的话,那么龚植的书法是在吸取何绍基书法的碑派传统基础上,为台湾碑派书法开拓了另一个发展空间。龚植的书法充满了画意:首先它的运笔敛纵一如己意,其次运墨如同绘画一样,开始讲究浓淡层次变化,这在碑派书法上也是一个进步。龚氏的章法也打破了平板的老套,开始出现与何绍基书法一样的活泼生动的布局。

总之,闽地来台的书家受到颜真卿、何绍基书法的影响较大,他们在不同层面延续着颜真卿、何绍基书法的传统风格,主要是在运笔上继承的比较多。他们对于碑派书法的继承并没有明确地从书家风格回归到书体本身,换句话说,书家在学习颜真卿、何绍基书法的过程中只注重结果——字的形状要与其相似。至于线条方面的塑造与锤炼,尚不能自觉地从篆隶书中汲取营养,以至于这一时期的碑派书法学习都是围绕着某个书家展开的。

除了大陆来台的书家之外,台湾书家来闽做官或者流寓于此的甚多——这些来闽地的台湾书家的在大陆学习书法并把它们传播到台湾,这种传播方式也是何绍基等诸多书风传播到台湾的一个重要的途径。

这些书家积极学习大陆文化,在书法上接受大陆书家的影响较多,他们把大陆书法又进一步传播在台湾本土,也成了大陆书法在台湾传播的主力。笔者根据统计发现其中具有代表性的碑派书家有以下诸人:

嘉、道间书法有颜赵之姿的黄本渊、郭望安(道咸);咸、同、光、宣之际的罗秀惠(1865—1942)、林朝崧(1875—1915)、郭彝(1858—1909)、叶文枢(1876—1944)、郑家珍(1868—1928)、蓝炳然(同光宣)、洪以伦(1870—1925)、丘逢甲(1864—1912)、以及擅长隶书的施士杰(1853—1922)。

在大陆来台的书家与流寓大陆的台湾书家的双重影响之下,台湾本地书家接受碑派书法的影响的人文环境已经逐渐形成。从对碑派书法的耳闻到目见碑派书家的作品真迹的流传,台湾本土书家在对碑派书法的认识与书法创作实践方面都显得十分理性与成熟起来。

台湾本土书家接受了何绍基碑派书法的影响之后,首先表现出在楷书书法方面较强的创造性,继而延伸至行书书体。这一时期的书家中比较具有代表性的有张希衮、萧联魁、洪以南、许南英等。

萧联魁(1839—1898)凤山县港东里人。其行书最佳。取颜、柳势,书风挺健,圆浑有力,酒酣之际,一挥百幅,意境更见精妙。

张希衮(1849—1940)字补臣,台北士林人。父营商,居大稻埕。生而颖悟好学,自幼读书写字,聪慧过人,及长博学多识,精通经史百家。书法学率更并入颜、柳之门,苍劲有浑刚之气。台北市招牌多半出自其手。

洪以南(1871—)名大光,字逸雅,号墨樵。台北艋舺人。家甚富,聘泉州龚显鹤为师,光绪二十年(1895年)为邑庠生。擅行草,运笔圆厚遒涩,近法何绍基,远工颜真卿,气势沉浑。他和其他书家一样,在乙未割台后暂居福建泉州,但只有短短一年便回到台湾。洪以南以其雄厚的经济基础支撑着他的金石书画收藏,他眼界开阔,识见宏深。他在书法上专工颜鲁公,在晚年时入何绍基门厅。他的书法以颜体融合何绍基风格,绵里藏针,沉着而有韵味。

洪以南的书法《李白诗》遒劲中与何绍基运笔相合,写得不激不厉,纯是何氏风规。这件作品藏于国立台湾美术馆,创作时间是1918年。属于晚年作品。洪氏延续写颜的传统,也对与日据时期盛行的写颜融合的书风做了最有力的见证,具有时代意义。

许南英(1855—1917)字子蕴,号蕴白,窥园主人。光绪十六年(1890年)进士,乙未割台之后,台民以义军抗日,许氏任筹防局统领,力筹战守。失败后内渡。他善行书,生平最敬仰苏轼、黄庭坚。从他的书法中,确实可以看出来这一点。但是他在台湾的影响是他书写何绍基书法,深得何氏意趣的方面上。他写何绍基又能兼容米芾意,横势盘结,意境颇高。

台湾本土书家的创造性的体现,充分说明台湾书法在延续颜真卿、何绍基书法的同时开始自觉地融合诸家之长,增加了台湾书法发展的变数,是台湾书法在发展过程之中的必然。这种必然,如果要深究其原因,恐怕还得追溯到台湾本土的文化以及台湾书家自身所具有的与大陆书家不同的审美品质,他们的审美追求就是要找寻一种属于台湾书法本身的审美特质,所以台湾本土书法具有不同于大陆书法的审美特质是必然的,这种不同当然可以称得上是一种创造性了。

三、台湾何派书家及其碑体行草书的特点、价值

清代道光以后台湾本土学习何绍基书法的书家不在少数;由何绍基书法再上溯北碑、篆隶书体的书家也很多。所以在今天面对书家作品进行界定他是否在何绍基书风影响的范畴之内,有时候并不能做到十分准确。因为还有一种情况,就是从颜真卿书法入手的书家,经过与碑派书法的结合,同样可以达到创新的目的,与何绍基书风暗合。

因此,在界定一个台湾书家是否何绍基一派的书家时,我大致进行了分类:首先是由颜入碑者。这一脉中的书家,只要是线条具有碑派书法的质感,就可以达到创新的目的。如康熙、乾隆时期定居台湾安平的魏大猷,就是一个典型。他的线条凝重沉着,笔力遒劲,虽然不能说具有自己的风格,但是他在线条的夸张上所下的功夫足见他的聪颖智慧。如果魏氏再往前走一步,就是何绍基碑派书法了。可以认为学习颜真卿书法再融合碑派运笔与何绍基碑派书法是殊途同归的。张希衮(1849—1940)是同治年间台湾书家中学习颜体能结合魏碑的书家。张氏书法是台湾颜体书法在清代与碑派书风结合的典型代表。

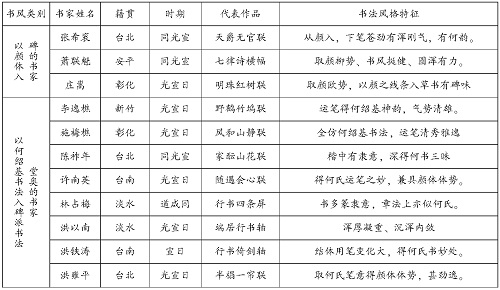

其次是学习何绍基书法者,在同、光时期最多。这一时期得到何绍基书法之体势者最多,较少得神采者。所以我把学习何绍基的书家分为两类:一类是取其体势者,如施梅樵、洪铁涛、洪以南、萧联魁、许南英等;另一类是遗其貌,得其神韵者如林占梅、许筠、江国栋。为了便于更加直观地了解台湾何绍基派书家,笔者制作了一个简表。(如下表)

再次从表中可以看出,清代道光时期之后,以颜真卿书法为基础,何绍基书法得到了长足的发展,这主要体现在:

一、何绍基书法的影响除了他本人的碑体行草书的发展得到了台湾书家的追临逐摹之外,他的学习古人碑刻尤其是北朝石刻的书学观影响台人甚深。

二、学习何绍基书法的台湾书家,在创作上得到的启发比较多,其作品之创造性也就越多。他们已经可以脱离何书的形势制约,追求何书神韵之妙境。

三、从碑派书法发展的角度来看,何绍基书法是继吕世宜之后的台湾碑派书法发展的新的转捩点。从何绍基开始,碑派书法的审美视野开始从单纯追求以篆隶书线条线质,拓展到北碑粗犷生辣而苍茫的审美意象。

这种审美视野上的延伸,是台湾碑派书法发展中的必然。台湾碑派书法逐渐走向成熟的发展期。

这一时期台湾碑派书法发展的主要特点是什么呢?我认为台湾碑派书法的单一性是其主要特点。

这种单一性体现在书家选择的书体上就是行草书。笔者统计的台湾本土碑派书家中不会写行书的人几乎没有,碑派书家无一例外地在行草书上大显身手,寻找碑体书法的突破口。尽管在清代大陆同时期的碑派书家创作方法已经多样化(如以篆隶意入楷书或以行书入篆隶),但是台湾碑派书家的创作方式仍旧是以篆隶书的线质加颜书的体制,形成了单一的创作面貌。何派书法就是这种创作方式的集中体现。这种创作上的单一性是原因可查的:由于当时大陆向台湾传播书学的渠道有限,直接制约了台湾碑派书法创作的多元化。这种创作上单一性的局面延续至日据时期北碑碑刻书法的流行才有所改观。

此一时期从台湾碑派书家书写的幅式上来看,也是局限在对联、条幅、中堂等有限的几种形式之内。如果说书法家在选择幅式是间接受了闽地的书法布局影响的话,那么何绍基、吕世宜书法的形式与章法则是影响台湾碑派书法形制的最主要的原因。

台湾碑派书法的单一性还体现在台湾书家审美趣味的单纯性上。笔者在第一章第三节中指出闽地书家青睐颜真卿书法的事实,这也直接影响到了台湾书法,而且这种影响来得直接而深刻。闽台两地均毗山临海,生活环境恶劣,造就了人们刚毅隐忍的性格,他们逐渐在实践中形成了自己的审美观念与价值取向。台湾碑派书家在接受大陆碑派书法的同时,并没有放弃对颜真卿书法的追求:他们以颜真卿书法为基础,选择与颜真卿书法审美趣味接近的何绍基书法,并非偶然。何绍基在碑派书法方面的推陈出新,是台湾碑派书家进行碑派书法创新的源泉。

根据笔者统计,台湾书法当中取法颜真卿的书家约占70%以上,台湾碑派书家中受何绍基书风影响的台湾书家比例则达86%以上。

跨越了道、咸、同时期,譬如到了日据时期,台湾碑派书法的特点远不止单纯性这一点了。那么台湾碑派书法的价值何在?台湾学习何绍基碑派书法的主要成就也是在篆隶书、行草书上,篆隶书与行草书相比,行草书的地位又优越于篆隶书。所以讨论道咸同时期台湾碑派书法的价值,归根结底就是在讨论碑体行草书的价值。

我觉得应该从两方面去探讨:一是就碑体行草书字体本身的审美价值的探讨,二是碑体行草书在书法创作方面的价值的探讨。

碑体行草书作为一种新的字体,在审美上是有着自身的独特的审美品质。何绍基把深厚的篆隶书、魏碑功底融合在行草书里,形成了自己独特的书法风格。这种风格的独立性与独特的审美价值,多半是缘于这种字体的本身而不是何绍基的书法本身。

台人崇尚何绍基碑派书法,是有他的原因的:首先在明末清初大陆书坛的影响之下,台湾书法体现出来的是行书学董其昌,楷书学习颜真卿的趋势。此一时期学习颜真卿书法,我觉得一是由于渡台遗老仰慕颜真卿的卓越的人格所致,二是颜体书法本身具备末世遗民渴望的雄浑的气魄与阳刚的力量,符合了台湾遗民书家的审美趣味。

吕世宜金石学传入后,台湾书家开始对篆隶书进行追求探索。但是此时的颜体行书创作几乎陷入停滞不前的状态——何绍基书法传入台湾之前,吕世宜等书家对于篆隶书的学习与探究,并没有为行书的创作打开新的局面。

何绍基学习颜真卿,他的书法是与颜真卿书法一脉相承的。他的碑体行草书是对于颜真卿行书的发展。从何绍基开始,清代书家对于颜真卿书法的学习才真正开始从书法本体出发,从内容与形式两方面拓展颜体雄强豪壮、气势磅礴的审美阈域。在早期颜体书风与道光间吕世宜篆隶书书风的引导下,何绍基书法进入台湾书坛并流行起来是很符合书法发展的规律的。

碑体行草书在创作上的价值不容忽视。在何绍基以前,碑派书法创作与行草书的结合几乎没有引起人们的注意。何绍基碑派书法出现之后,清代书坛学习碑派书法蔚然成风,乃至影响到了台湾书坛。综合起来,何绍基碑体书法的创作模式主要有两种:以北碑的韵趣入行草书和以篆隶书的意趣入行草书。这两种创作方法都使得线条遒厚苍古,再加上何氏运笔用墨的夸张效果,笔势的轻重缓急与墨色的丰富变化,极大程度上夸张了颜真卿书法的原有审美要素,使学习颜体书法的书家逐渐走出创作的窘境,获得新的审美观念与审美趣味,审美思维日益清晰开朗。

何绍基碑派书法在道光以后流行于台湾书坛,是台湾书法在发展过程中的必经阶段,是不可逾越的。即使没有出现何绍基的碑派书法,还会有另外的碑派书法出现。这是台湾书法家审美发展的需要,更是书法创新的需要。

附表

清道光后受颜、何派书风影响的台湾本土碑派书家一览表